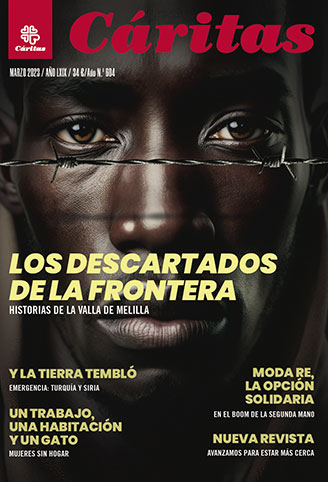

La guerra del “oro azul” desangra el Congo

Mientras los grupos armados y el Ejercito del Congo continúan inmersos en un conflicto que está causando cientos de miles de víctimas, la comunidad internacional permanece impasible ante la catástrofe humanitaria que vive el país y solo interviene para intentar acceder a sus minas de cobalto, cobre y otros recursos naturales imprescindibles para nuestra tecnología occidental.

Gema Martín Borrego. Cáritas Española

“Dormir y despertarse con vida en el Congo es milagroso”. Así describe Veinard Abamwindja Luhirika, responsable de Proyectos de Cáritas Bukavu, la dura realidad que sufren las personas que viven en el este de la República Democrática del Congo. La guerra, que el país arrastra desde la década de los 90 y que se ha reactivado en los últimos meses, mantiene atrapados a millones de personas entre desplazamientos forzados, asesinatos y hambruna.

El origen de esta nueva oleada de violencia se remonta a los acuerdos de paz firmados en marzo de 2009 entre el Gobierno del entonces presidente Joseph Kabila y el grupo armado CNDP. Según el CNDP, los acuerdos nunca se respetaron, y de ese incumplimiento nació el M23, un grupo apoyado por Ruanda que, en 2012, comenzó su lucha contra el Gobierno congoleño.

La codicia detrás de la guerra

Detrás de este conflicto están el genocidio ruandés de 1994, la corrupción y la debilidad internas del Congo, y, por supuesto, el intento de control de los Kivus. Esta región, ubicada en el este del país, es extremadamente rica en minerales como el cobalto, el coltán, el cobre o el oro, muy codiciados por los estados vecinos, las grandes potencias extranjeras y sus multinacionales. Hay más de cien grupos armados en el Congo, y todos están concentrados en las zonas mineras.

“A finales de 2022, el M23 inició su ofensiva en el este del país y fue avanzando hasta que, a principios de este año, llegó a Goma, la capital de Kivu del Norte”, cuenta Veinard. Allí, los combates entre el ejército congoleño y los rebeldes causaron más de 3.000 muertos en menos de una semana.

Solo un mes después, el grupo rebelde entró en Bukavu, la capital de Kivu del Sur. “Ahora Bukavu está ocupada por el M23 y por varias milicias que luchan contra él. Para evitar otro baño de sangre, como ocurrió en Goma, la Iglesia y la sociedad civil suplicaron al ejército que, si no estaba en condiciones de proteger la ciudad, renunciara a combatir”, recuerda Veinard Abamwindja.

Devastación

“Las consecuencias humanitarias son devastadoras, ya sea en las zonas controladas por el M23 o por las milicias que apoyan al Gobierno”, lamenta Fiston Matabaro Safari, responsable de Programas de Cáritas Kasongo, una diócesis ubicada en Kivu del Sur. Hay más de 2.400.000 desplazados internos en la RD del Congo, 60.000 refugiados en Uganda y otros 12.000 en Burundi. “No tienen acceso a viviendas, ni escuelas, ni centros sanitarios, ni comida… Los desplazados están muriendo como moscas”, sentencia Fiston. Las organizaciones humanitarias no tienen cifras de estas muertes porque las personas asesinadas son enterradas en casas o fosas comunes.

Muchas escuelas han sido destruidas o convertidas en refugios, y los hospitales, abandonados o saqueados. Las mujeres sufren especialmente en un entorno en el que la violencia sexual se utiliza como arma de guerra. Los campos de desplazados son bombardeados con frecuencia, y no hay un refugio seguro.

La economía local también se ha colapsado. Con los bancos cerrados y los aeropuertos de Goma y Bukavu inoperativos, muchas zonas están aisladas. “La inseguridad alimentaria en Kasongo es muy alarmante —afirma Fiston—. Las poblaciones se abastecían desde Goma y Bukavu, pero ahora todo está bloqueado”.

Cáritas, con las víctimas

Ante la ausencia de Estado y la retirada de la mayoría de las ONG por inseguridad, Cáritas se ha convertido en el único referente humanitario en muchas áreas. “Nosotros no podemos abandonar esas zonas porque estamos en nuestro hogar”, recuerda Fiston. “Cáritas sigue atendiendo a la población como siempre ha hecho, pero tenemos que limitar nuestros desplazamientos y tomar precauciones para protegernos”.

Su trabajo incluye distribución de comida, ropa, kits de higiene, efectivo para alquiler o compra de alimentos, y atención a víctimas de violencia sexual. A pesar de todos los esfuerzos de las Cáritas de Bukavu y Kasongo, y del apoyo de otras Cáritas hermanas, como la española, “las necesidades son inmensas y los recursos no alcanzan”, lamenta Fiston.

La falta de recursos se ha agravado por los recortes en los fondos destinados a cooperación internacional que están llevando a cabo muchos países, con Estados Unidos a la cabeza. A eso se suma que la atención internacional está centrada en otros conflictos. “La guerra en Ucrania, en Gaza, la COVID… eso afecta mucho”, dice Veinard. “Muchas organizaciones humanitarias, nacionales e internacionales, van a cesar su actividad en el Congo —apostilla Fiston—. Ya han tenido que cerrar muchos centros sanitarios y escuelas por falta de financiación, y el 60 % de los trabajadores humanitarios han perdido su empleo”.

Más allá de la ayuda directa, las Cáritas del este del Congo cuentan con herramientas para intentar proteger a la población. Así, las diócesis de Kasongo, Bukavu y Uvira tienen, desde hace años, un sistema de vigilancia y alerta humanitaria en las parroquias. Este proyecto, apoyado por Cáritas Española, es lo que ha permitido atender con tanta rapidez la emergencia actual.

De igual manera, los Comités Locales de Organización Comunitaria (CLOC), formados por vecinos capacitados para detectar violaciones de derechos humanos, están dando acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas de violencia y a las personas desplazadas por la guerra. En la actualidad, hay 40 comités locales en pueblos remotos del este del Congo, integrados por 10.000 personas.

El mensaje que Fiston y Veinard quieren lanzar a la comunidad internacional es mucho más que un mensaje: es un clamor y un ruego: “Solo pedimos que la vida de un congoleño valga lo mismo que la de cualquier otra persona en el mundo”.